넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <소셜 딜레마>를 봤다. 공개 되지마자 꽤 선풍적인 반응을 불러 일으켰는데, 볼만한 사람 다 보고 난 뒤 챙겨보게 됐다. 캡쳐 위주로 글을 가볍게 가볍게 써보려 한다.

*아래 모든 저작물은 저작권의 공정이용(비평, 교육)을 준수합니다.

다큐멘터리 초반부엔 캡쳐 생각이 별로 없다가, 중요한거 위주로 최소한 액기스만 캡쳐해보자는 생각으로 캡쳐를 아꼈다. 그랬더니 모든 context는 다잘려나가고 소셜 미디어(이 글에서는 SNS가 아닌 소셜 미디어로 칭한다)에 대한 정의는 아래 사진 한 장만 나왔다. (… 결국 후반부는 어마어마하게 캡쳐했다)

대부분의 출연자들이 동일하게 말하는 것은 이것이다. 우리가 사용자(user)라고 불리는 이유, 실제 돈을 지불하지 않고 플랫폼을 사용할 수 있는 이유는 고객(client)는 광고주라는 것. 고객인 광고주가 돈을 지불하고, 판매자인 플랫폼이 사용자를 판매한다. 그리고 이 내용은 아래 한 문장으로 압축된다.

.png)

상품의 대가를 치르지 않으면 네가 상품이다. If you’re not paying for the product, then you are the product.

플랫폼 기업들은 어떻게 user를 client에게 판매할까.

*충분히 발달한 과학 기술은 마법과 구별할 수 없다 Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic _*Arthur C. Clarke

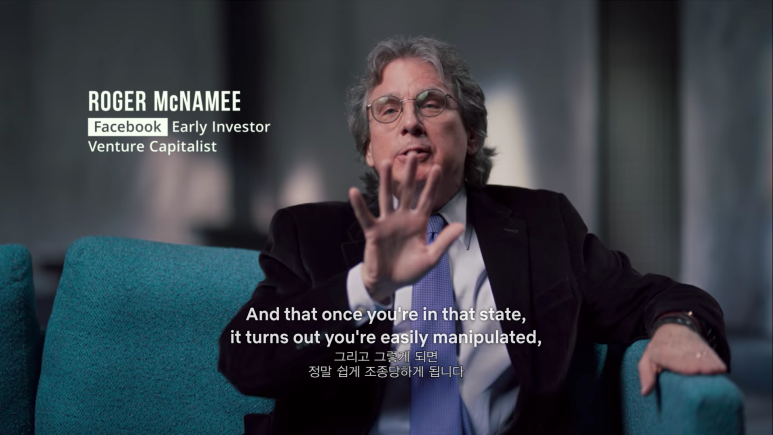

충분히 발달한 과학 기술(AI, 빅데이터 ect…)이 user들을 판매하고 있는 것이다. 그리고 엔지니어들이 이 한 문장에 대한 수많은 첨언을 해준다. 마법이 아니지만 모르는 상태에서, 플랫폼 안에서는 마법으로 느껴진다는 것이다. 그리고 결정적으로 소셜미디어 기업은 user들을 아래와 같이 dealing한다.

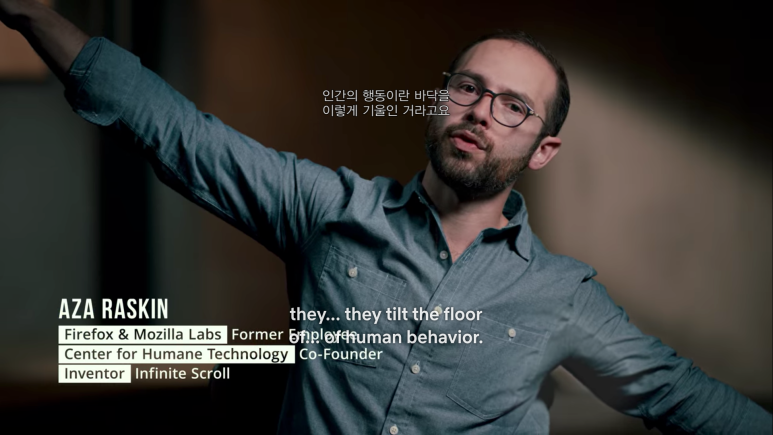

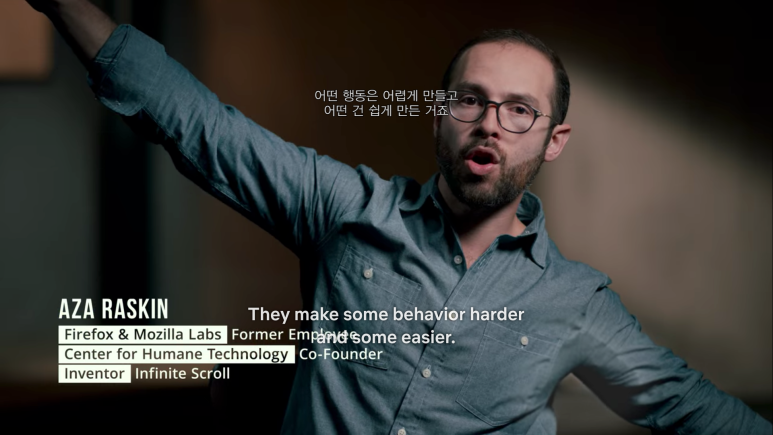

이 장면을 보면서 리차드 탈러의 <넛지>가 많이 떠올랐다. 사람의 심리란 기본적으로 오염이 쉬워서 넛지와 같이 쿡쿡 찌르는 정도의 자극만으로 아주 드라마틱한 행동변화를 끌어낼 수 있다. 소셜미디어 기업이 이런 것을 철저히 분석하지 않을 리가 없다. 세상 가장 불확실한 상품인 사람을 파는데 어찌 주도면밀하지 않을 수 있나?

*고객을 사용자라고 부르는 산업은 딱 2개가 있다. 불법 마약과 소프트웨어 산업이다. There are only two industries that call their customers ‘users’: illegal drugs and software. _*Edward Tufte

마약과 소셜미디어는 마찬가지로 중독성이 있다.

모두가 아는 그 무서움. 구태여 소셜미디어가 아니더라도 스마트폰은 우리의 수면시간을 끊임없이 줄이고 있다. (나도 이 놈 때문에 참 늦게 잔다)

소셜미디어는 자극을 제공한다. 좋아요, dm, 리트윗, 공유 등 이 모든 것이 하나하나 말초적인 자극이다. 어느 하나 둔감해지기 어려울 정도다. 자극이 계속해서 pop-up되고, 알게 모르게 소셜미디어 상에서 나의 평판이 만들어지고, 나는 이미 그것을 신경쓰며 생활하게 된다. 내가 만든 자극과 평판이 이제는 나를 흔드는 위치까지 오게 된 것이다.

마약 같은 중독성과 사람을 쉴새없이 흔들어 놓는 impact, 소셜미디어는 이미 사람을 통제하고 있다. 처음엔 꼬리가 몸통을 흔드는 줄 알았으나, 이젠 누가 몸통일까? 소셜미디어는 이렇게 사람들이 소셜미디어를 떠날 수 없는 보상을 제공한다.

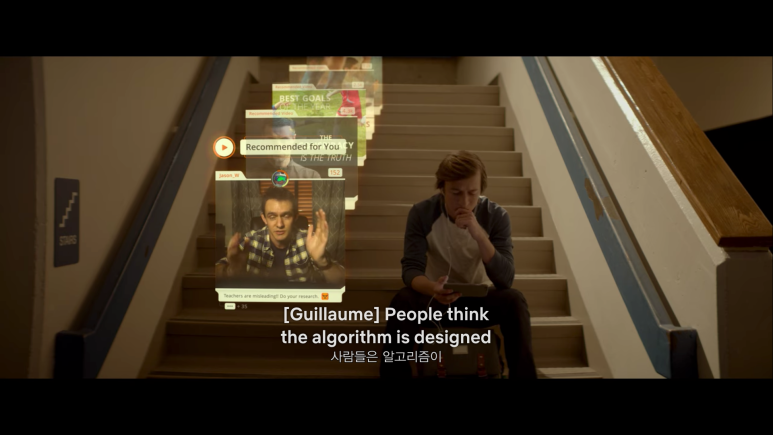

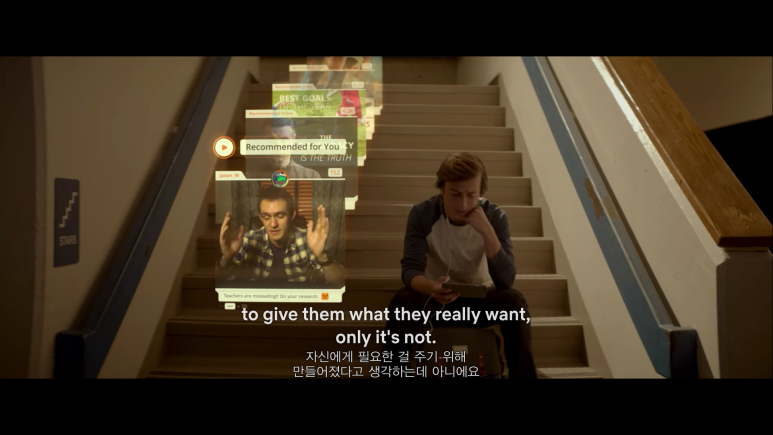

자극을 받는 것 뿐만이 아니다. <넛지>에서 봤던 것처럼 소셜미디어가 품고 있는 수 많은 정보 중 일부를 필터링한다. 우리는 모든 것을 볼 수 있다고 생각하지만, 우물 안에서 하늘을 바라보는 수준인 것이다.

<블랙스완>의 칠면조처럼, 3차원인 공 위를 끊임없이 달리는 2차원의 개미처럼, 볼 수 없는 곳에서 이루어지는 조작을 우린 볼 수 없고, 볼 수 없기에 이 모든 것이 전부라고 여기게 된다. 그리고 어김없이 사실을 직면했을 때, 내 세상을 부정해야 하는 순간이 올 때, 도망치지 않을 수 있는 사람은 극 소수에 불과하다. 게다가 대부분은 이런 질문에 도달하지도 못한다. 모두가 트루먼이지만, 자신이 트루먼임을 자각할 수 있는 사람이 얼마나 될까? 트루면쇼를 부정하지 않고 자신의 삶을 살아갈 사람이 얼마나 될까? 차라리 트루먼쇼의 트루먼이 되는 것이 편한길이 아닐까?

소셜미디어는 인간의 가장 연약한 부분을 파고들었다. 모두가 건설적으로 생각하고, 비판적으로 바라보며, 객관적이고자 노력할 수 있는게 아니다.

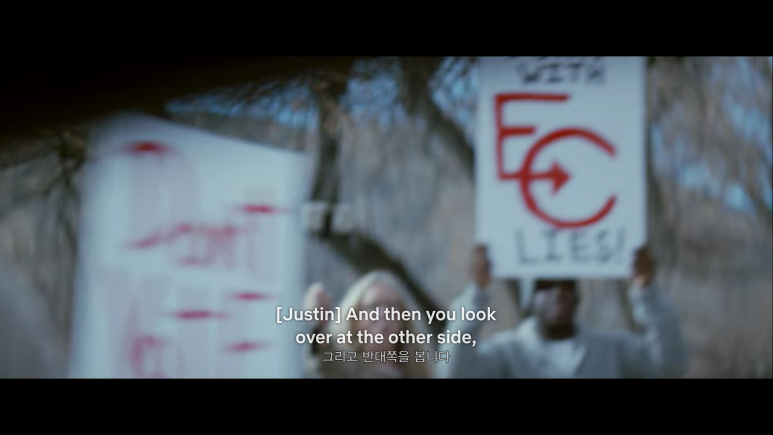

우리가 다 아는 모습들이다. 태극기 부대, 극좌진영 자신들은 모든 것을 보고 이해한다 생각하지만, 철저히 필터링된 세계에서 모든 것을 보는건 모든 것을 보는게 아니다.

처음 소셜미디어 user들은 자신에 대해 알지 못하는 플랫폼에 자신의 정보를 feeding한다. 먹이를 받아먹은 플랫폼은 그렇게 커서 나중엔 user에게 먹이를 주기 시작한다. 그렇게 그렇게 유저를 원하는 방향으로 유도하는 것이다. Political polarization(정치 양극화, 정치 극단화, 정치 분극화)는 그렇게 만들어진 현상 중 하나일 뿐이다. 소셜미디어에게 양극화된 세상은 누구보다 다루기 쉬우며, 끝 없이 이어지는 무한한 기회다.

그리고… 소셜미디어는 정보가 퍼지는 속도가 장난 아닌 곳이다.

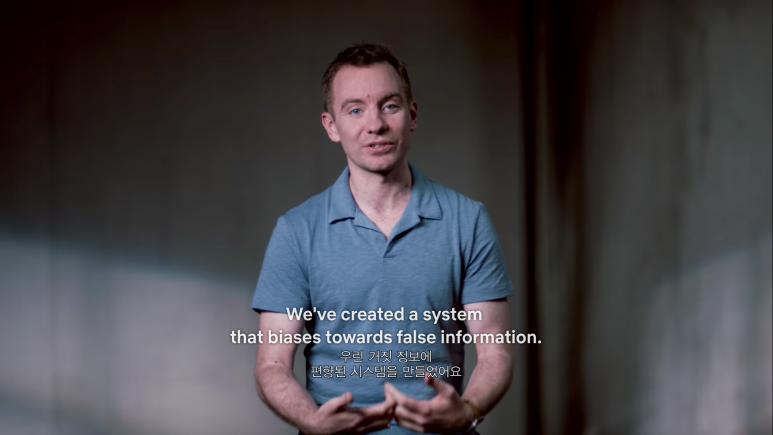

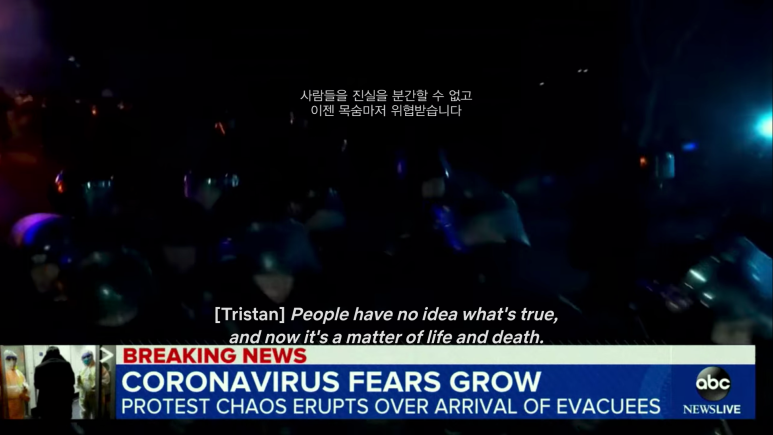

정보의 진실여부는 중요치 않다. 빨리 퍼질 것, 회사에 이익이 될 것. 두 개의 가치가 최우선으로 고려됐고, 시스템은 자연스럽게 그 수단으로 거짓 정보를 선택했다. 그저 엔지니어들은 위 두 가지 가치를 최대로 이끌어 낼 수 있는 변수만 셋팅했을 뿐, 의도적으로 조작한게 아니다. 자연스럽게 시스템이 그 방향으로 reinforced learned된거다.

누구도 이 위대한 도구, 소셜미디어가 우리를 파괴하리라 생각하지 않았다. 그런데 이젠 소셜미디어가 많은 사람들의 삶을 위협하고 있다.

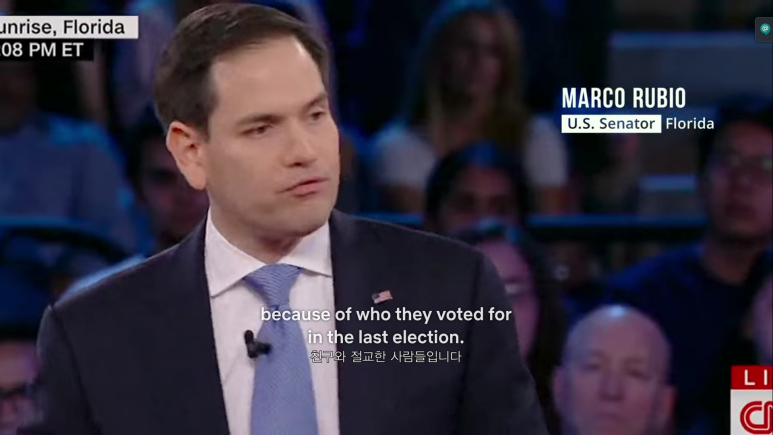

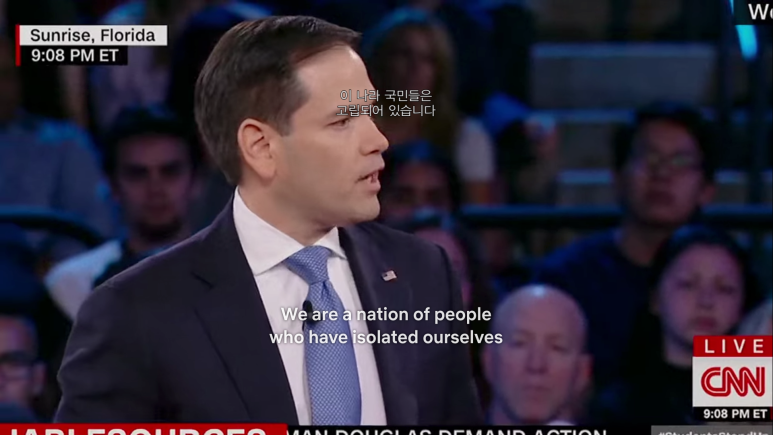

이 연설 장면을 두 번 정도 돌려본 것 같다. 울림이 있다.

서로가 아예 다른 세상에서 살고 있다면, 이해는 필요없다. 각자의 세상엔 각자의 진실이 있기 때문이다. 그런데 세상은 하나 뿐이고, 우리는 일부만 보고 진실이라고 믿고 있다.

매트릭스를 자각해야 한다. 깨어나려고 노력해야 한다. 쉽고 편한 도망을 선택하고, 관성에 휩쓸려 행동하는건 매트릭스를 선택하는 것이다.

그것이 유토피아인지 망각인지는 최후의 순간까지 알 수 없을 것이다. Whether it is to be utopia or oblivion will be a touch-and-go relay race right up to the final moment…

맞다. 소셜미디어가 당연한 것이 된 우리 사회는 소셜미디어를 통해 정보가 공유되지 않는 것이 이상한 사회가 됐다. 당연히 수많은 정보가 공유되고, 이전에 없던 가치가 조명받고, 사회에 선한 영향력을 느끼고 나눌 기회가 많아진 것 역시 부인할 수 없는 사실이다. 그렇다고 유토피아인가? 보고싶은 정보만 보게되고, 보여주고 싶은 정보만 보게 되고, 세상을 보는 시각이 넓어지면서 자연스럽게 좁아지게 됐다. 그렇다고 디스토피아인가? 그냥 그 사이 어딘가에 있다. 그리고 세상은 항상 그 사이 어딘가에 있었다. 항상 그렇지만 무언가에게 책임을 돌리는건, 남의 탓을 하는건 세상에서 가장 쉬운 방법이다. 소셜미디어 역시 pure evil이 아니다.

마치 산에서 눈덩이가 굴러 내려오듯, 이미 너무 커지고 관성이 생겨버린 소셜미디어 산업은 쉽사리 변하기 어려워 보인다. 그리고 이미 너무 많은 일이 벌어졌다. 시작한 의도야 어찌됐든, 세상엔 의도한 바대로 흘러가는 일이 많지 않다. 특히 사업과 같이 복잡한 일은 더더욱.

당신에겐 무엇이 중요한가? 당신은 무엇을 생각하는가? 후반부로 오면 올 수록 이들은 답을 주지 않고 끊임없이 나에게 대답을 요구했다.

기업의 입맛에 맞는 인생을 살아갈 것인가? 그들의 입맛이 당신에게 가장 중요한 가치인가? 대체 당신에게 중요한 것은 무엇인가? 중요한 것은 어디에 있는가? 적어도 손 안의 작은 화면에는 없지 않을까?

소셜미디어에 관한 다큐멘터리는 보통 플랫폼 기업들을 빅 브라더로 묘사하고, 우리를 조종하다느니, 에드워드 스노든 급의 ‘충격적 폭로’를 한다느니 등등 고발에 힘을 세게 준 다큐멘터리가 많다. 이 다큐멘터리도 뭐 이런 분위기가 없는 것은 아니다. 구글 내에서 반기를 든 디자이너가 처음에 주축이 되어 이끌어 가고, 커리어에’(전)플랫폼 기업 엔지니어’가 몇 줄 있는 사람들이 줄줄이 등장해서 소셜미디어에 대한 부정적 의견이나 각종 첨언을 한다. 그래도 거부감이 느껴질 정도로 강렬한 반대를 하느냐, 그렇지 않다. 볼만하다. 그리고 누구나 가지고 있는 소셜미디어를 사용하며 느끼는 ‘이게 내가 맞나’ 싶은 그런 위화감을 확인시켜주고, 경각심을 머리에 가지기에 절대 나쁘지 않은, 마일드한 다큐멘터리라 할 수 있다. 적어도 나는 이 영상 하나만으로 소셜미디어를 지울 정도로 충격을 받거나 감동받지 않았으며, 오히려 이 필요악(맞는 표현인지 모르겠다)을 어떻게 잘 활용해서 나의 주체적 삶을 살 수 있을까에 대한 고민이 더 깊어졌다.

개인적 차원에서 소셜미디어를 어떻게 다룰 것인가

난 이 것이 소셜미디어 문제의 코어라고 생각한다. 사회운동은 잘 모르겠다. 시위도 모르겠고, 그걸 요구하고 하는 일련의 행위나 과정들이 내 가슴을 뛰게 만들지 않는다. 그런건 남들한테 미루더라도, 소셜미디어에 관해 개인이 해야 할 행동은 명백하다 생각한다. 개인적 차원에서 소셜미디어를 제대로 다루지 못하면, 이 다큐멘터리에서 말하듯, 퍼거슨이 말하듯(말을 했든 안했든 중요한게 아니다), 인생에 큰 낭비를 하게 될 수도 있다는 것. 정말 중요한 걸 깨달을 수 있는 기회를 계속 미루고, 놓치게 될 수 있다는 것. 이미 소셜미디어 없이 살 수 없는 세상이 됐다. 적응은 우리의 몫이다.

*사실이 바뀌면 저는 생각을 바꿉니다. 당신은 어떠십니까?_*존 메이너드 케인스