레시피만 따라하다 보면 한계에 봉착하고, 결국 본질을 이해하지 않으면 근본적인 문제의 해결은 할 수 없다. 레시피는 표면의 문제를 해결하는 사례의 모음집인 셈이다.

개인적으로 고민해봤던 지점이기도 하고, ’어느 정도’까지라는 질문을 많이 받아본 경험 상 짐 켈러 옹의 본질의 ’이해’에 딸려온 100% 다 이해해야 하느냐에 대한 질문에서 조금은 PTSD가… 오긴 했는데…

이 질문에 대한 내 안의 소결론은 ’해보지 않으면 알 수 없다’이다. 내가 여기에 갖고있는 기본적인 마인드셋은 알면 할 줄 알아야 하고, 해봤어야 안다고 할 수 있다. 순환참조지만, 인생엔 이런게 많다.

전문가는 자신의 전문 분야를 확실하게 정의 (define) 할 줄 안다. 전문 분야에 대한 정의는 학계나 산업계의 단순한 classification으로 갈음되지 않는다. 이러한 정의와 분류도 결국 누군가가 했음을 생각하면 자신의 전문 분야에 대한 정의는 반드시 자신의 언어로 해야 한다.

필수적으로 포함되어 있는 내용은

- 어떤 문제를 푸는가

- 남들은 못하는데 나는 어떻게 그 문제를 푸는가

이 2가지 정도다. 이것도 그래봤자 내 경험상 내가 나름대로 깨달은 부분이기 때문에 누군가의 생각은 다를 수 있다.

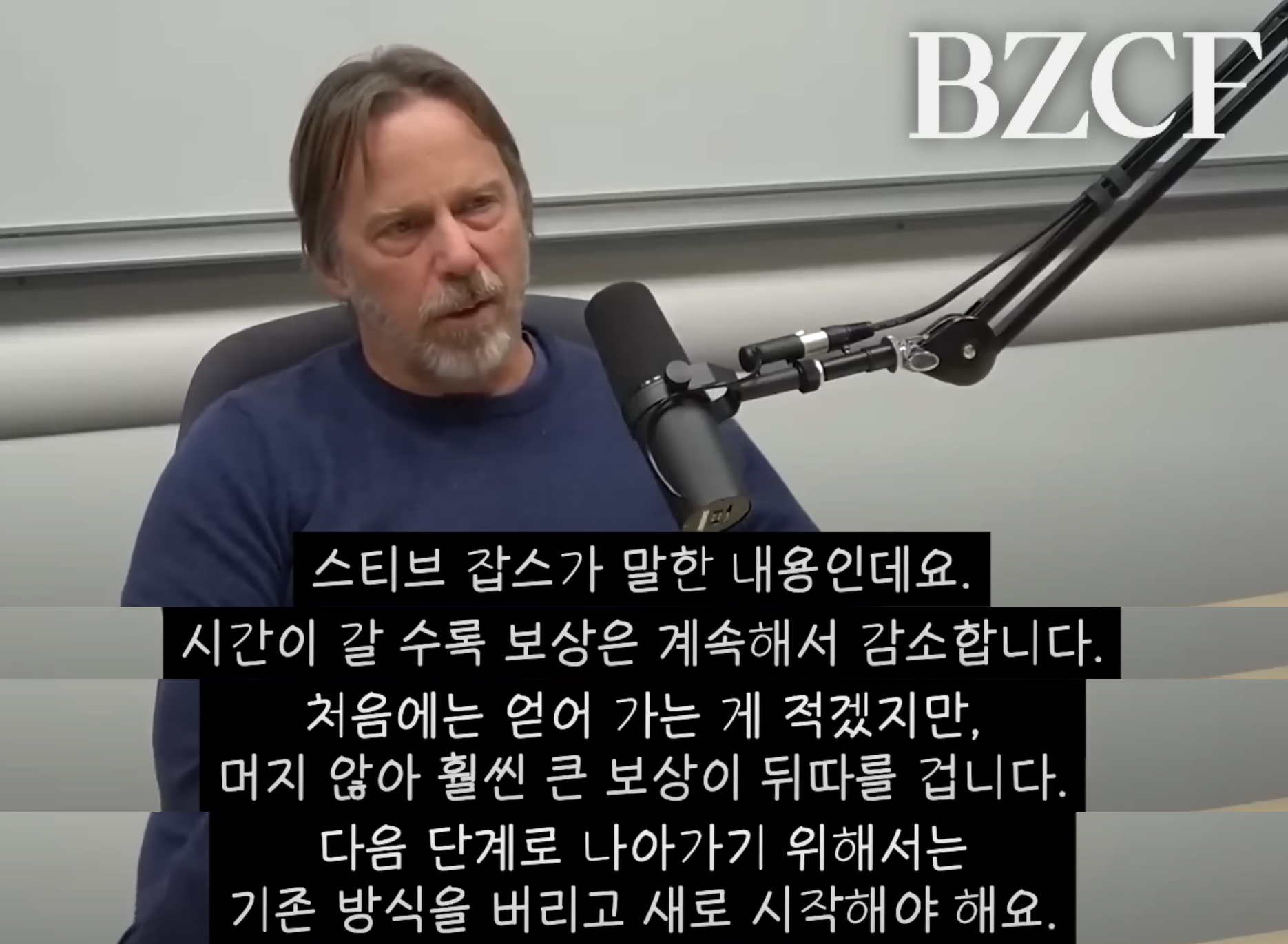

그저 실리콘 밸리의 신 스티브 잡스. 기습 숭배를 하지 않을 수 없다. 정말 많은 concept을 세상에 남기고 떠난 사람이다. 경영이라는 실전에서 저 개념을 활용해서 위대한 기업을 이룩하는데 성공했다는 것에 이의가 있다. 알면 행할 줄 아는 것이고, 해봤기 때문에 안다고 이야기 할 수 있다. 스티브 잡스가 refer 된 이유는 여기에 있다.

이 부분에서 경영자가 얼마나 많은 판단을 내려야 하는지 확인할 수 있다.

- 단기적/장기적 재앙이 무엇인지 알아야 하고

- 단기적 재앙을 감수하고서라도 장기적 재앙을 피할 수 있는 방법이 무엇인지 알아야 하고

- 장기적 재앙을 피하는 방법을 조직 전체의 단위해서 강구해야 하며

- 적절한 투자와 위험감수가 단기적 재앙으로 이어지지 않을 적절한 지점을 찾아야 한다

여기에 더해 함께 문제를 풀어야 할 구성원을 설득하고, 필요하다면 조직의 구조를 개편해야 하는 파생되는 문제에 대한 예측과 해결을 함께 해내야 한다. 여타 내려야할 판단은 무수히 많지만… 경영이란 이런 일이다.

누구나 장기적인 생존을 위해 단기적인 희생을 감수해야 한다고 정말 쉽게 이야기 할 수 있다. 그런데 그걸 어떻게 할 것이며, 내 일이 되었을 때 할 수 있는가는 전혀 다른 문제다. 이게 바로 알지만 행하지 못하는 것의 표본이고, 행하지 않았기에 안다고 쉽게 말할 수 없는 영역이다.

이게… 공부도 그렇고 삶 전반에서 항상 느끼는 것은

- 나 혼자서 전부 다 할 수 없지만

- 일단 전부 다 하고 있어야 한다

는 것이다. 그리고 삶은 병렬적으로 정말 많은 일을 처리해야 하는게 default… 멀티태스킹이고 fire and forget이고 뭐고… 일정 time frame 내에서 처리해야 하는 일, 과제, 프로젝트는 항상 병렬로 존재한다.

그런 의미에서 짐 켈러 옹의 저 말씀은 이렇게 들렸다.

머스크도 그렇고 짐 켈러도 그렇고 그 사람들은 타고나기를 워커홀릭인게 아니다. 그냥 문제를 풀어야 하니까 시간이고 뭐고 다 때려박고 있는 것… 필요하니까 다 하는거다 그냥… 이런 부류는 워커홀릭이라 부르기 되게 미안하다. 일 그 자체에 미쳐있는게 아니라, 그냥 문제를 풀어야 하니 일을 많이 하는 현상이 관찰된 것 뿐이다.